Vortrag von Katja Kuklinski zum Gedenktag des Wehrhahn-Anschlags

Düsseldorf, Januar 1959. Kurz nach ihrer Einweihung wird die Neue Düsseldorfer Synagoge mit Hakenkreuzen beschmiert.

Düsseldorf, 1972. Im Elternheim der jüdischen Gemeinde, dem Nelly-Sachs-Haus, geht eine Briefbombe ein.

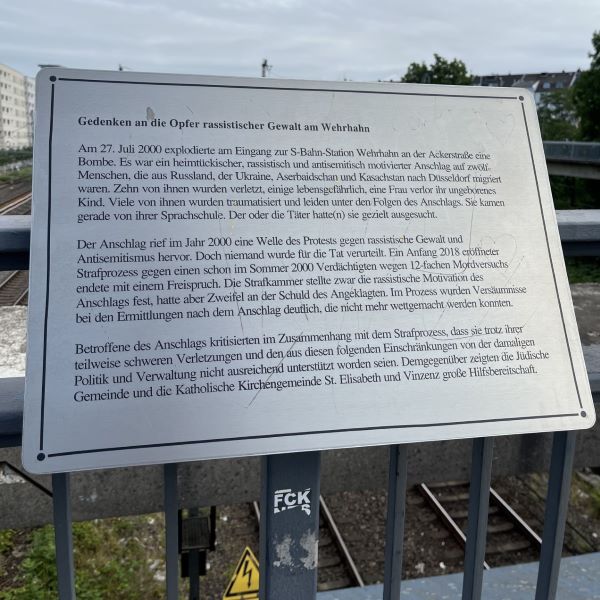

Düsseldorf, 27. Juli 2000. Am S-Bahnhof Wehrhahn werden zehn aus Osteuropa migrierte und größtenteils jüdische Menschen durch einen Sprengstoffanschlag stark verletzt, eine Frau verliert ihr ungeborenes Kind.

Düsseldorf, 2. Oktober 2000. Der Eingangsbereich des jüdischen Gemeindezentrums wird durch einen Brandanschlag beschädigt.

Düsseldorf, 18. Januar 2024. Ein Schüler wird auf dem Pausenhof von zwei Mitschülern festgehalten und zusammengeschlagen, weil er angeblich einen Onkel in Israel habe.

Antisemitismus in Düsseldorf hat Kontinuität. Weder begann, noch endete der Antisemitismus hier mit der Schoa, noch begann und endete er mit dem Wehrhahn-Anschlag. Auch nach 1945 setzte er sich in den Köpfen der Täter*innen und an den Körpern der Betroffenen fort. Diese wenigen Schlaglichter zeigen die Allgegenwärtigkeit antisemitischer Bedrohung eindrücklich. Dabei zeigen grade die Entwicklungen der letzten Jahre besonders, dass Antisemitismus umso mehr ein Problem der gesamten Gesellschaft darstellt und eben nicht nur ein Merkmal politischer Randgruppen ist. Für Betroffene bedeutet das eine kontinuierliche, latente Bedrohung, die den Alltag prägt.

Die meisten jüdischen Menschen kennen die Daten vieler antisemitischer Anschläge in Deutschland, insbesondere in ihren Heimatstädten. Doch die wenigsten nichtjüdischen Düsseldorfer*innen wissen, was am 27. Juli 2000 in ihrer Stadt passiert ist. Der Wehrhahn-Anschlag hatte einen extrem rechten, antisemitischen und antislawischen Hintergrund. Auch wenn die Tat juristisch nicht abschließend aufgeklärt werden konnte, besteht an der Motivation kein ernsthafter Zweifel. Der Anschlag steht in einem Kontext rechtsextremer Gewalt in Düsseldorf, die immer wieder auch jüdische Personen oder Institutionen zum Ziel hat.

Rechtsextreme Aufkleber, Schmierereien an Bahnhöfen und körperliche Angriffe bilden dabei nur die sichtbaren Ausläufer eines menschenverachtenden Weltbildes, das auf Ausgrenzung, Einschüchterung und Vernichtung zielt. Die Täter*innen sind dabei Teil einer großen Szene, die sich online wie offline über rechtsextreme Musik, Veranstaltungen oder andere Foren vernetzt. Dieses heterogene Milieu ist auch in Düsseldorf deutlich präsent. So verwundert es nicht, dass hier zu der Zeit der Corona-Pandemie ein verschwörungsideologisches Milieu mit einem ausgeprägten Hang zu antisemitischen Erzählungen entstand. Als Beispiel kann der QAnon-Mythos genannt werden, der eine modernisierte Variante der mittelalterlichen Ritualmordlegende darstellt und den Holocaust relativiert. Entsprechende Inhalte wurden durch Aufkleber im Düsseldorfer Stadtbild verbreitet.

Das zeigt auch: Antisemitismus beschränkt sich keineswegs auf das extrem rechte Spektrum. Antisemitismus wandelt seine Form und passt sich an. Wie ein amorphes Puzzlestück fügt es sich in die unterschiedlichsten politischen, religiösen und weltanschaulichen Ressentiments in alle Teile der Gesellschaft ein. War etwa der israelbezogene Antisemitismus im gesellschaftlichen Diskurs lange Zeit in indirekten Andeutungen oder Codes getarnt, so ist er seit dem 7. Oktober 2023 wieder salonfähiger geworden. Für die jüdische Community kommt der immer offener geäußerte Hass keineswegs überraschend. Nur wenige Monate nach dem Wehrhahn-Anschlag im Juli 2000 wurde ein Brandanschlag auf die jüdische Gemeinde in Düsseldorf verübt – im Oktober des gleichen Jahres. Die Täter wollten sich für angebliches Unrecht im Gazastreifen rächen. Kommt uns das nicht bekannt vor?

In den 25 Jahren seitdem hat sich für die jüdische Community wenig verändert, was den von Antisemitismus geprägten Alltag angeht. In sozialen Netzwerken, auf Demonstrationen und in universitären Räumen sehen sich Jüdinnen und Juden immer mehr mit offenem Hass konfrontiert. Jüdische Studierende hatten spätestens seit dem Juli 2024 Angst, ihre Kurse an der Heinrich-Heine-Universität zu besuchen – in mehrere Hörsäle wurde unter anderem „Happy Holocaust“ an die Tafeln geschmiert. Vor allem für junge jüdischen Menschen zeigt sich immer wieder ein zentrales Gefühl: Wir sind allein.

Ganz ähnlich beschreiben die Überlebenden des Wehrhahn-Anschlages, wie sie sich nach den Geschehnissen behandelt fühlten: alleingelassen. Der Anschlag ist kein Einzelfall – er ist ein Brennglas, durch das sich die gesellschaftliche Ignoranz für Antisemitismus, rechte Gewalt und vor allem für die Perspektiven der Betroffenen erkennen lässt. Dass die Tat bis heute juristisch nicht aufgeklärt wurde, ist ein Ausdruck institutionellen Versagens. Dass viele Menschen in Düsseldorf diesen Anschlag kaum kennen, ist ein Ausdruck gesellschaftlichen Wegsehens. Und dass sich ähnliche Vorfälle auch in den Jahren danach fortgesetzt haben, ist ein deutliches Signal: Antisemitismus ist ein strukturelles Problem, das eine fortwährende Kontinuität besitzt.

Das zeigt sich nicht nur in der Wiederkehr der Taten, sondern auch in der Wiederholung des Schweigens, der Relativierung, des Alleinelassens der Betroffenen. Von Alten Schlachthof über den Wehrhahn-Anschlag bis hin zu antisemitischen Vorfällen in der Schule oder der Universität dieses Jahr – es spannt sich ein roter Faden, die nicht abreißt. Weil er zu oft ignoriert, ausgeblendet oder nur punktuell thematisiert wird. Für die Betroffenen ist Antisemitismus kein historisches Phänomen und keine abstrakte Debatte, sondern eine konkrete Erfahrung von Bedrohung und Ausgrenzung – vor 25 Jahren wie heute.

Ein Vierteljahrhundert nach dem Wehrhahn-Anschlag ist jüdisches Leben unsichtbarer und unsicherer denn je. Die Kontinuität antisemitischer Gewalt ist Realität. Ob es dabei bleibt oder nicht – dafür sind wir alle heute verantwortlich.

Das könnte Sie auch interessieren

Unser Bildungsurlaub geht in die nächste Runde

KOMPETENT UND KONSEQUENT GEGENANTISEMITISMUS Antisemitismus hat viele Gesichter: Verschwörungserzählungen, Relativierung der Shoah, Schulhofbeleidigungen oder Verherrlichung von Gewalt gegen den Staat Israel. Als Pädagog*innen wollen wir junge Menschen darin unterstützen, den…

Beitrag lesenAntisemitismus als gesamtgesellschaftliche Gefahr – Beiträge zum jüdisch-muslimischen Verhältnis

Antisemitismus ist keine Randerscheinung, sondern eine Gefahr für die liberale Demokratie — und in allen Teilen der Gesellschaft verbreitet. Doch wie zeigt er sich im Alltag, welche Rolle spielen dabei…

Beitrag lesen